暑假將至,許多家庭規劃出遊,但部分家長卻擔心孩子在公共場所引來白眼。面對逐年惡化的少子化現象,台灣社會對兒童的包容度是否也正在下滑?

兒童福利聯盟研究發現,台灣民眾對孩童的真實態度,跟我們看到的、網路上見到的其實很不一樣。根據調查,有39.5%的民眾對孩子完全不反感,另有44.4%表示僅有輕微不適,而真正具有高度厭童傾向者僅16.1%。多數人不滿的對象並非孩子本身,而是源自噪音與行為干擾。

至於哪些場所最容易引發大眾的「厭童情緒」,根據調查,大家普遍在這三個場所對小朋友的忍受力最低,分別是:高級餐廳(38.9%)、長程交通工具(22.6%)、咖啡廳(14.8%)。但也有47.3%的受訪者主張孩子應自由進出公共空間,顯示社會對「禁童令」仍存在高度分歧。

當小孩在公眾場合哭鬧時,多數人(57.6%)首先會擔心孩子是否出了問題,有38.4%民眾則會觀察家長是否需要幫忙,展現社會的溫情一面。然而,也有29.4%會希望家長能即時制止哭鬧,11.6%可能感嘆放鬆時光被打擾,8.7%疾呼「不想生了」,4.5%則認為貓狗更乖。

而且,遇到連續哭鬧不停的小孩,在實際行動上,大多數民眾仍傾向避免直接衝突,有54.9%民眾會先觀察家長反應,僅13.8%會請求工作人員協助,10%直接提醒家長。只有少數人會直接白眼、發出嘖聲(5.5%)、甚至拍攝畫面上傳社群,訴諸公審(1%)。顯示雖然社群媒體對厭童事件高度關注,實際上多數人選擇冷處理、避免衝突。

延伸閱讀:公共場合孩童大吵家長不管不顧!民眾勸阻竟遭嗆「沒生小孩不懂」

接觸越少,越容易厭童

少子化現象已導致台灣社會「孩子缺席」。2024年台灣新生兒數為13.48萬人,再創新低,生育率全球倒數第二。調查發現,46%的民眾每週與孩子相處不到兩天,更有25.2%完全沒有與兒童互動經驗。

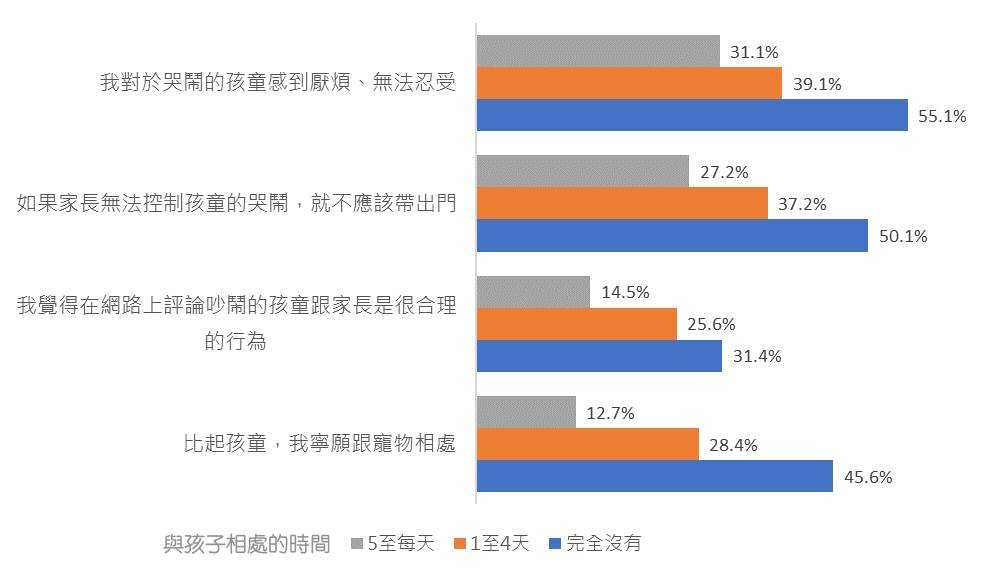

這種疏離直接影響容忍度。每週與孩子接觸五天以上者中,僅27.2%贊成「管不住就別帶出門」,但從未與孩子互動者中此比例飆升至50.1%。此外,支持在網路上批評吵鬧小孩的比例,從接觸多者的14.5%,上升至未接觸者的31.4%。

有類似問題的不只是台灣,生育率全球最低的南韓,無童區風氣盛行,但立法仍無共識;相對地,法國政府則考慮立法禁止餐廳飯店拒絕兒童入內,強調「孩子不是麻煩」,並呼籲社會還給孩子「喧鬧的權利」。

面對少子化加劇與公共空間使用的多元期待,社會對兒童的態度也正在重新被檢視。如何在維持公共秩序與尊重育兒需求之間取得平衡,成為未來社會需要共同思考與對話的課題。

.png)